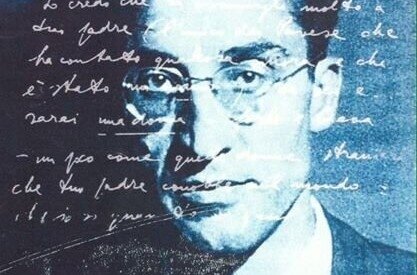

Cesare Pavese (1908 – 1950) : Paysage V, VI, VII, VIII / Paesaggio VI, VII, VIII

Paysage V

Les collines insensibles qui remplissent le ciel

sont vivantes à l’aube, puis restent immobiles

figées depuis toujours et le soleil les regarde.

Ce serait une joie de les couvrir de vert

et dans le vert, épars, les fruits et les maisons.

A l’aube, chaque arbre serait une vie

prodigieuse et les nuages auraient un sens.

Seule manque une mer qui soit étincelante

et inonde la plage d’un rythme monotone.

Aucun arbre ne se dresse sur la mer, aucune feuille n’y bouge :

Quand il pleut sur la mer, chaque goutte est perdue ;

ainsi sur ces collines, le vent cherche des feuilles

et ne trouve que pierres. A l’aube, c’est un instant :

les silhouettes noires et les taches vermeilles

se dessinent par terre. Puis revient le silence.

Quel sens ont ces coteaux étalés dans le ciel

comme les maisons d’une ville ? Ils sont nus.

Parfois un paysan, en passant, se détache sur le vide,

si absurde qu’il semble se promener sur un toit

de la ville. On pense alors à la masse stérile

des maisons entassées qui reçoivent la pluie

et sèchent au soleil sans donner un brin d’herbe.

Pour que pierres et maisons se recouvrent de vert

- en sorte que le ciel ait un sens – des racines très noires

doivent plonger dans l’ombre. Quand l’aube reviendrait,

la lumière glisserait pénétrant dans la terre,

comme un choc. Chaque sang deviendrait plus vivant :

les corps aussi sont faits de veines noirâtres.

Les paysans qui passent auraient alors un sens.

1934

Paysage VI

C’est le jour où les brumes s’élèvent du fleuve

vers la belle cité, au milieu de collines et de prés,

et la voilent comme un souvenir. Les vapeurs entremêlent

les verts, mais les femmes aux couleurs éclatantes

y marchent encore. Elles vont souriantes

dans la blanche pénombre : dans la rue, il peut tout arriver.

Il peut arriver que l’air saoule.

Le matin

se sera révélé dans un vaste silence,

étouffant chaque voix. Et même le mendiant,

sans ville ni maison, l’aura respiré

comme il aspire à jeun son verre d’eau-de-vie.

Ca vaut la peine d’avoir été trahi par la plus douce bouche

ou bien d’être affamé, si l’on sort sous ce ciel

et qu’on retrouve en respirant les plus frêles souvenirs.

Chaque rue, chaque arête tranchée de maison

conserve dans la brume un ancien tremblement :

celui qui le ressent ne peut s’abandonner. Ni même abandonner

son ivresse tranquille qui se nourrit de choses

chargées d’une vie dense, découverte au détour

d’une maison, d’un arbre, d’une pensée soudaine.

Les gros chevaux aussi qui passeront à l’aube

au milieu de la brume, parleront de jadis.

Ou peut-être un enfant échappé de chez lui

reviendra justement aujourd’hui où la brume

s’élève sur le fleuve, et il oubliera la vie,

les misères, la faim, la parole trahie,

pour s’arrêter au coin d’une rue, en buvant le matin.

Ca vaut la peine de revenir, même si l’on a changé.

1935

Paysage VII

Un peu de jour suffit dans ses yeux transparents

comme le fond d’une eau, et la colère la prend,

aspérité du fond que ride le soleil.

Le matin qui revient et la trouve vivante,

n’est bon ni n’est doux : il la regarde immobile

entre les maisons de pierre qu’enserre le ciel.

Son corps frêle sort entre ombre et soleil

comme un lent animal, épiant out autour,

et ne voyant rien d’autre si ce n’est des couleurs.

Les vagues ombres qui habillent la rue et son corps

rembrunissent ses yeux qui s’entrouvrent à peine

comme une eau, et dans l’eau une ombre transparaît.

Les couleurs reflètent le ciel calme.

Le pas lui aussi qui foule lentement le pavé

semble fouler les choses, pareil au sourire

qui les ignore et qui glisse sur elles comme une eau

transparente. Dans l’eau passent de vagues menaces.

Chaque chose à la lumière du jour se voile à l’idée

que la rue, si ce n’est sa présence, est déserte.

1940

Paysage VIII

Les souvenirs commencent vers le soir

sous l’haleine du vent à dresser leur visage

et à écouter la voix du fleuve. Dans le noir

l’eau ressemble aux mortes années.

Dans le silence obscur un murmure s’élève

où passent des voix et des rires lointains ;

bruissement qu’accompagne une vaine couleur

de soleil, de rivages et de regards limpides.

Un été de voix. Chaque visage enferme

pareil à un fruit mûr une saveur passée.

Les regards qui émergent conservent un goût d’herbes

et de choses imprégnées de soleil sur la plage

le soir. Ils conservent une haleine marine.

Comme une mer nocturne est cette ombre incertaine

de fièvres et de frissons anciens, que le ciel frôle à peine ;

chaque soir, elle revient. Les voix mortes

ressemblent à cette mer se brisant en ressacs.

1940

Traduit de l’italien par Gilles de Van

In, Cesare Pavese : « Travailler fatigue. La mort viendra

et elle aura tes yeux ».

Editions Gallimard, 1969

Du même auteur :

Paysage, Paysage I, II, III, IV(18/04/2016)

La terre et la mort (18/04/2017)

La mort viendra et elle aura tes yeux / Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (18/04/2018)

Femmes passionnées / Donne appassionate (18/04/2020)

Eté – Eté 1 / Estate – Estate I (18/04/2021)

L’Etoile du matin / Lo steddazzu (05/10/2021)

Dépaysement / Gente Spaesata (18/04/2022)

Manie de solitude / Mania di solitudine (05/10/2022)

Le paradis sur les toits / Il paradiso sui tetti (18/04/2023)

Marc en septembre / Grappa a settembre (18/04/2024)

Paesaggio VI

Quest’è il giorno che salgono le nebbie dal fiume

nella bella città, in mezzo a prati e colline,

e la sfumano come un ricordo. I vapori confondono

ogni verde, ma ancora le donne dai vivi colori

vi camminano. Vanno nella bianca penombra

sorridenti: per strada può accadere ogni cosa.

Può accadere che l’aria ubriachi.

Il mattino

si sarà spalancato in un largo silenzio

attutendo ogni voce. Persino il pezzente,

che non ha una città né una casa, l’avrà respirato,

come aspira il bicchiere di grappa a digiuno.

Val la pena aver fame o esser stato tradito

dalla bocca piú dolce, pur di uscire a quel cielo

ritrovando al respiro i ricordi piú lievi.

Ogni via, ogni spigolo schietto di casa

nella nebbia, conserva un antico tremore:

chi lo sente non può abbandonarsi. Non può abbandonare

la sua ebrezza tranquilla, composta di cose

dalla vita pregnante, scoperte a riscontro

d’una casa o d’un albero, d’un pensiero improvviso.

Anche i grossi cavalli, che saranno passati

tra la nebbia nell’alba, parleranno d’allora.

O magari un ragazzo scappato di casa

torna proprio quest’oggi, che sale la nebbia

sopra il fiume, e dimentica tutta la vita,

le miserie, la fame e le fedi tradite,

per fermarsi su un angolo, bevendo il mattino.

Val la pena tornare, magari diverso.

Paesaggio VII

Basta un poco di giorno negli occhi chiari

come il fondo di un’acqua, e la invade l’ira,

la scabrezza del fondo che il sole riga.

Il mattino che torna e la trova viva,

non è dolce né buono: la guarda immoto

tra le case di pietra, che chiude il cielo.

Esce il piccolo corpo tra l’ombra e il sole

come un lento animale, guardandosi intorno,

non vedendo null’altro se non colori.

Le ombre vaghe che vestono la strada e il corpo

le incupiscono gli occhi, socchiusi appena

come un’acqua, e nell’acqua traspare un’ombra.

I colori riflettono il cielo calmo.

Anche il passo che calca i ciottoli lento

sembra calchi le cose, pari al sorriso

che le ignora e le scorre come acqua chiara.

Dentro l’acqua trascorrono minacce vaghe.

Ogni cosa nel giorno s’increspa al pensiero

che la strada sia vuota, se non per lei.

Paesaggio VIII

I ricordi cominciano nella sera

sotto il fiato del vento a levare il volto

e ascoltare la voce del fiume. L’acqua

è la stessa, nel buio, degli anni morti.

Nel silenzio del buio sale uno sciacquo

dove passano voci e risa remote;

s’accompagna al brusío un colore vano

che è di sole, di rive e di sguardi chiari.

Un’estate di voci. Ogni viso contiene

come un frutto maturo un sapore andato.

Ogni occhiata che torna, conserva un gusto

di erba e cose impregnate di sole a sera

sulla spiaggia. Conserva un fiato di mare.

Come un mare notturno è quest’ombra vaga

di ansie e brividi antichi, che il cielo sfiora

e ogni sera ritorna. Le voci morte

assomigliano al frangersi di quel mare.

Lavorare Stanca

Enaudi editore, Turino (Italia),1943

Poème précédent en italien :

Salvatore Quasimodo : Devant le gisant d’Ilaria del Carretto / Davanti al simulacro d’Ilaria Del Carretto

Poème suivant en italien :

Giuseppe Ungaretti : J’ai tout perdu / Tutto ho perduto -13/05/2019)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F92%2F08%2F1201889%2F133016704_o.jpeg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F60%2F30%2F1201889%2F131940611_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F45%2F10%2F1201889%2F131077567_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F27%2F40%2F1201889%2F129952695_o.jpg)